Exploration de la planète Mars.

La sonde spatiale Mars 2020, développée par la NASA, a été lancée le 30 juillet 2020. Après

un long voyage, elle est arrivée dans l’atmosphère de Mars le 18 février 2021 à 21 h 38.

Cette sonde a permis de déposer sur le sol martien un petit véhicule tout terrain, appelé

rover Perseverance.

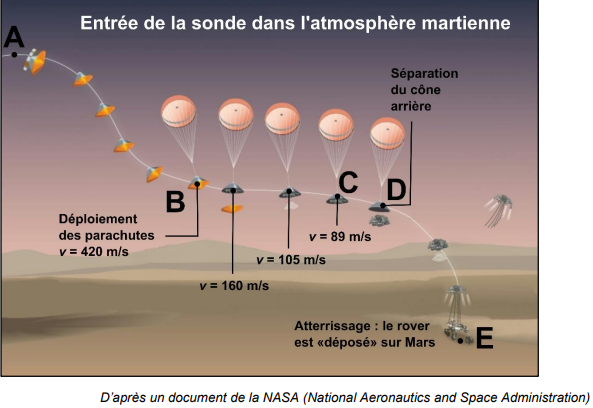

L’entrée de la sonde dans l’atmosphère de Mars, jusqu’à l’atterrissage du rover, comporte

plusieurs phases décrites par le dessin suivant. Les vitesses indiquées sont celles de la

sonde.

Question 1

Question 1 (2 points) : indiquer si le mouvement de la sonde entre les points B et C est

ralenti, accéléré ou uniforme. Justifier la réponse.

Entre les points B et C, la vitesse diminue de 420 m/s à 89 m /s. Le mouvement est donc ralenti.

Question 2 (3 points) : parmi les trois relations suivantes, recopier celle qui permet de

calculer l’énergie cinétique de la sonde. Préciser ce que représentent m et v.

Ec =

1/

2

× m × v

2 Vrai.

Ec =

1/

2

× m × v × 2

Ec =

1/

2

×

m

/v

2.

m : masse de la sonde en kg ; v : vitesse de la sonde en m / s.

Question 3 (2 points) : sans faire de calcul, indiquer comment évolue l’énergie cinétique

de la sonde du point B au point C. Justifier.

La masse est constante ; la vitesse diminue ; donc l'énergie cinétique diminue entre B et C.

Question 4 (2 points) : indiquer comment évolue l’énergie potentielle de la sonde du point

A au point B. Justifier.

Entre A et B, l'altitude diminue, donc l'énergie potentielle de pesanteur diminue.

Cette énergie est prise nulle au sol.

Après l’atterrissage, le rover reste immobile pendant plusieurs jours, le temps de vérifier le

bon fonctionnement des instruments scientifiques embarqués.

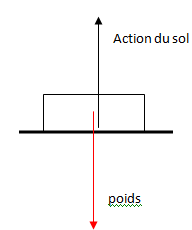

Question 5 (2 points) : en négligeant l’action de l’atmosphère martienne, identifier les

actions mécaniques qui s’exercent sur le rover immobile.

Le rover est soumis à son poids, verticale, vers le bas, valeur mg et à l'action du sol, opposée au poids.

Question 6 (4 points) : schématiser le rover par un rectangle et représenter, au choix, la

force modélisant l’une des actions mécaniques par un segment fléché à l’échelle 1 cm pour

1000 N. Justifier la longueur du segment fléché.

Masse du rover : 1050 kg ; g = 3,72 N / kg sur mars.

Poids =mg = 1050 x3,72 =3 906 N. ( longueur de la flèche 3,9 cm).

L’atmosphère de Mars est composée principalement de dioxyde de carbone CO

2 ; la vie

pour l’être humain y est donc impossible. Une des missions du rover est de fabriquer du

dioxygène O

2 à partir du dioxyde de carbone.

Question 7 (3 points) : donner le nom des atomes présents dans les molécules de dioxyde

de carbone et de dioxygène, et préciser leur nombre.

Dioxyde de carbone : 2 atomes d'oxygène et un atome de carbone.

Dioxygène : 2 atomes d'oxygène.

La sonde et le rover peuvent communiquer avec la Terre à l’aide de signaux radio se

propageant à la vitesse de la lumière dans le vide. La phase d’atterrissage commence dès

l’entrée dans l’atmosphère de Mars au point A et s’achève au point E lorsque le rover touche

le sol. Cette phase dure environ sept minutes.

Question 8 (7 points) : en construisant un raisonnement prenant appui sur des calculs,

expliquer pourquoi si un événement inattendu se produit au cours de la phase d’atterrissage,

la Terre n’en sera pas informée à temps.

Distance Terre-Mars : 2,10 10

8 km.

Vitesse de la lumière dans le vide : v = 3,00 10

5 km /s.

Durée du trajet Mars-Terre : 2,10 10

8 / (3,00 10

5) =700 s ou 11 min 40 s.

Cette valeur étant supérieure à 7 min,

la Terre n’en sera pas informée à temps.