Rénovation

de la chaudière d'un lycée, BTS FED, fluide, énergétique, domotique

2022.

En

poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation

de Cookies vous proposant des publicités adaptées à vos centres

d’intérêts.

.

| . |

.

.

|

|

.

.

|

..

..

......

...

|

La

chaudière en place est située dans un local fermé qui doit être ventilé.

A. Déperditions thermiques et ventilation du local.

La chaudière dissipe une quantité de chaleur dans le local lors de son fonctionnement. Un système d’aération a été

prévu pour que la température intérieure du local ne dépasse pas une température de 25 °C.

L’objectif de cette partie est de déterminer la puissance dissipée naturellement afin de vérifier si une ventilation

forcée est nécessaire.

I. Détermination de la puissance dissipée

1. On donne dans la documentation la valeur du coefficient de transmission thermique surfacique global U de ses parois.

1.1. Retrouver cette valeur dans la documentation technique de la chaudière.

U =0,4 W m -2 K -1.

1.2. On souhaite calculer le flux thermique surfacique F traversant les parois de la chaudière. Citer les grandeurs

physiques que l’on doit mesurer.

Surface d'échange ; température eau chaude et température du local.

2. La température à l’intérieur du local doit rester constante qlocal = 25 °C.

2.1. On lit la température dans le corps de la chaudière qchaudière = 200 °C.

Calculer le flux thermique surfacique F correspondant.

F = U ( qchaudière- qlocal).

F = 0,4 x(200-25)=70 W m -2.

2.2. Calculer la puissance thermique P th perdue. On assimilera la cuve d’eau chaude à un parallélépipède.

Longueur 3,021 m ; largeur : 1,114 m ; hauteur =1,550 m.

Surface d'échange : 2 x surface de base + surface latérale =2x3,021 x1,114 + 2 x1,550 x(3,021+1,114).

S =6,73 +12,82=19,55 m2.

Pth =

F S=70 x19,55 =587 W..

Pth = 0,4 x19,55 x(200-25)=1,37 103 W ~1,4 kW.

II. Dimensionnement de l’aération en vue d'une motorisation.

Sur la période hivernale, on mesure sur les bouches d'aération de la chaufferie, une température d’entrée d’air qentrée = 5,0 °C et une température de sortie d'air qsortie = 30 °C.

Données de la partie A.II :

Capacité thermique massique de l’air : cair = 1 004 J kg-1K-1.

Différence de masse volumique entre l’air chaud entrant et l’air froid sortant du conduit:

Dr = rair froid - rair chaud

Hauteur de la cheminée : H = 9,0 m,

Accélération de pesanteur : g = 9,81 N m-2

Dépression Dp = Dr ×g×H

1.Calculer le débit massique d’air qm(air) circulant entre ces deux bouches d’aération pour l'évacuation de Pth = 1,4 kW.

Pth = qm(air)cair (qsortie-qentrée)

qm(air) =Pth /(cair (qsortie-qentrée))=1,4 103 /(1004(30-5))=5,5 10-2 kg s-1.

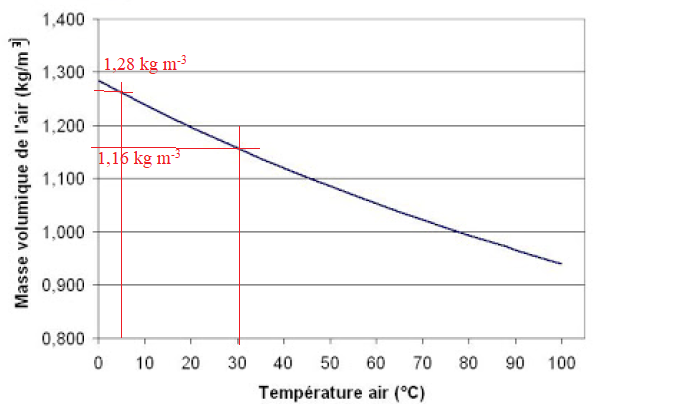

2. On donne la variation de la masse volumique en fonction de la température.

2.1. En déduire le débit volumique qv(air) de cet air à 30 °C.

qv(air) = qm(air) / masse volumique de l'air = 5,5 10-2 / 1,16 =4,7 10-2 m3 s-1.

2.2. L’air chaud s’évacue par une cheminée de diamètre D = 60 cm.

Calculer la vitesse d’évacuation v pour un débit volumique qv(air) = 0,050 m3 s-1.

Section de la cheminée pR2 = 3,14 x0,32 =0,28 m2.

v = qv(air) / section = 0,05 / 0,28=0,18 m /s.

3.

L’évacuation de l’air chaud se fait par aspiration naturelle au travers

de la cheminée. La différence de masse volumique entre l’air chaud

(entrant dans le conduit à 30 °C) et l’air refroidi (sortant à 5,0 °C)

provoque une dépression Dp.

3.1. Calculer cette dépression.

Dp = Dr ×g×H =(1,28-1,16) x9,81 x 9=10,6 Pa.

3.2. Cette dépression naturelle correspond à une vitesse de déplacement de l'air v' dans la cheminée.

Dans les conditions d’étude, la vitesse peut être déterminée par la relation :

v'= (Dp / rmoyen)½.

La calculer et la comparer avec la vitesse nécessaire d’évacuation v de l'air du local.

Une ventilation forcée sera-t-elle nécessaire ?

v'=(10,6 / 1,2)½ ~ 3 m s-1 > 0,18 m /s.

Une ventilation n'est pas nécessaire.

|

...

|

....

|

B. Circulation de l’eau de chauffage

La chaudière est alimentée en gaz de ville. Elle permet de chauffer l’eau qui va circuler dans les radiateurs.

L’objectif de cette partie est d’évaluer le rendement du système {pompe + moteur} permettant la circulation de l’eau.

1. Cette circulation en circuit fermé est réalisée par une pompe, elle-même actionnée par un moteur asynchrone triphasé.

Le débit de circulation est contrôlé par un débitmètre qui indique un débit volumique qv de 1 400 L h-1..

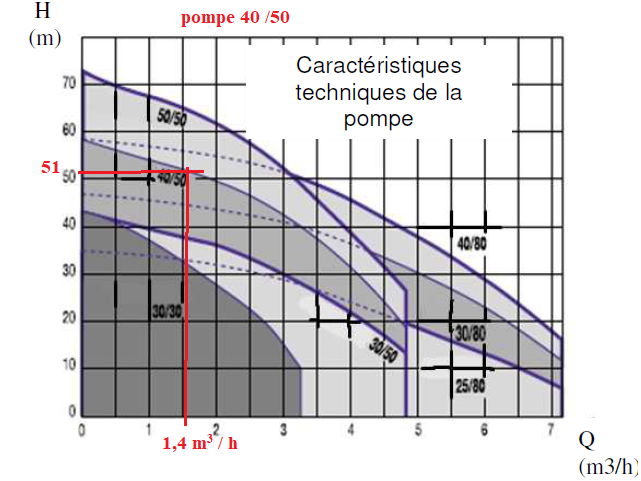

1.1. En utilisant

l’abaque donnée, déterminer la pompe nécessaire pour une hauteur de

pompage H = 51 m équivalent à une hauteur manométrique Hm = 5,1×105 Pa.

1.2. Montrer que la puissance hydraulique Phydro est proche de 200 W.

Donnée : P = qv × Hm =1,4 / 3600 x5,1 105 ~ 200 W.

2. Le moteur de la pompe est alimenté par un réseau triphasé 230/400 ; 50Hz.

2.1. Relever, les grandeurs physiques nécessaires pour calculer le facteur de puissance de ce moteur.

Puissance nominale P =0,75 kW ; intensité Ieff = 2,2 A ; tension Ueff=400 V.

2.2. Calculer ce facteur de puissance cos j.

3½Ueff Ieff cos f ; cos f=750 /(1,732 x400 x2,2 ) =0,49.

2.3. Calculer le rendement h du système. Commenter la performance de ce système.

Rendement = Puissance hydraulique / Puissance électrique = 200 / 750 ~0,27 (27 %), valeur assez faible.

C. Analyse de l'eau

Un adoucisseur est déjà installé sur l’arrivée d’eau.

L’objectif de cette partie est de vérifier si lors de cette rénovation

cet adoucisseur peut être conservé ou s’il doit être remplacé.

A cette fin un dosage est réalisé pour calculer le titre hydrotimétrique de l’eau en sortie de l’adoucisseur.

Donnée :

titre hydrotimétrique, les concentrations étant exprimées en mol×L-1

T.H = 104([Ca2+ ] [Mg2+ ]).

I. Réalisation expérimentale.

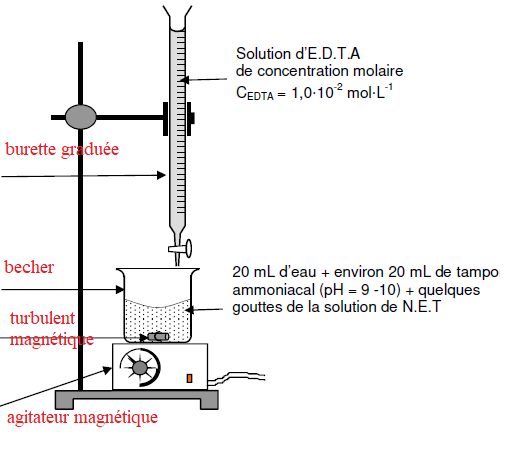

1. Légender le schéma suivant..

2. Proposer un protocole expérimental permettant de réaliser le dosage d’un prélèvement d’eau, V0 de 20 mL par une solution d’EDTA de concentration CEDTA = 1,0 ×10-2 mol×L-1.

Remplir la burette avec la solution titrante d'EDTA et faire le zéro.

Prélever à la pipette jaugée 20 mL d'eau ; y ajouter environ 20 mL de

solution tampon et quelques gouttes d'indicateur coloré NET.

Ajouter gouttes à goutes la solution titrée jusqu'à changement de couleur du NET. ( passage du rose au bleu).

3. L'équivalence est atteinte pour un volume Véq = 8,0 mL.

Expliquer précisément le changement de couleur observé à l’équivalence où ([Ca2+] +[Mg2+]) de l’eau en sortie de l’adoucisseur vaut : CEDTAxVeq / V0.

Avant l'équivalence, les ions Ca2+ et Mg2+ sont en excès, la solution est rose.

Après l'équivalence, les ions Ca2+ et Mg2+ sont en défaut, la solution est bleue.

II. Interprétration des résultats expérimentaux

1. Calculer la valeur du titre hydrotimétrique TH en rédigeant clairement les étapes de raisonnement.

[Ca2+] +[Mg2+] =CEDTAxVeq / V0 = 1,0 10-2 x8,0 / 20,0=4,0 10-3 mol /L.

T.H = 104([Ca2+ ] [Mg2+ ]) =104 x 4,0 10-3 = 40°f, l'eau est dure.

2. Rédiger une note de service pour le maître d’oeuvre concluant sur la possibilité de conserver l’adoucisseur.

A la sortie de l'adoucisseur, l'eau est classée "dure" ; l'adoucisseur doit donc être changé.

|

|