Physique,

le clairon, relativité restreinte, numérisation

concours TSEEAC technicien supérieur de l'aviation civile 2018.

En

poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation

de Cookies vous proposant des publicités adaptées à vos centres

d’intérêts.

|

.

.

|

..

..

......

...

|

Le clairon.

Les

vibrations sont produites par la vibration des lèvres contre

l'embouchure. Le tube a une longueur théorique de 1,475 m ( clairon en

si bémol). Ce clairon utilise seulement 5 notes : si b2(233 1, Hz ), fa3 (349,2 Hz), si b3(493,9 Hz), ré4(587,3 Hz), fa4(698,5 Hz).

Les

vibrations sont produites par la vibration des lèvres contre

l'embouchure. Le tube a une longueur théorique de 1,475 m ( clairon en

si bémol). Ce clairon utilise seulement 5 notes : si b2(233 1, Hz ), fa3 (349,2 Hz), si b3(493,9 Hz), ré4(587,3 Hz), fa4(698,5 Hz).

Un tuyau de longueur L ouvert à ses extrémités est capable de généré une onde sonore de l'ongueur d'onde l = 2 L ainsi que tous les harmoniques de cette onde.

Question 16.

A. Les longueurs d'onde des cinq notes utilisées pour les sonneries de clairon sont des multiples de la longueur du clairon.

B. Les

longueurs d'onde des cinq notes utilisées pour les sonneries de clairon

sont des multiples du double de la longueur du clairon.

C. Les fréquences des cinq notes utilisées pour les sonneries sont à 2 % près des multiples de 116,5 Hz. Vrai.

D. Les fréquences des cinq notes utilisées pour les sonneries sont à 2 % près des multiples de 233,1 Hz.

l = 2 L = 2 x1,475 =2,95 m ; f0 = 340 / 2,95 ~116,5 Hz.

l1 = 340 / 233,1 ~1,48 m ; l2 = 340 / 349,2 ~0,98 m ; l2 = 340 / 493,9 ~0,69 m.

233,1 / 116,5 ~ 2 ; 349,2 / 116,5 ~3 ; 493,9 / 116,5 ~4 ; 587,3 /116,5 ~5 ; 698,5 / 116,5 ~6.

Question 17.

La longueur du clairon est égale à la longueur d'onde de la note :

A. si b1.

B. si b2. Vrai.

C. fa3.

D. si b3.

340 / 1,475 ~230 Hz (si b2).

Question 18.

Au dessous de la note si b2 ( c'est à dire a une fréquence inférieure à celle du si b2), le clairon peut sortir la note :

A. si b0 (58,3 Hz).

B. fa1(87,3 Hz).

C. si b1(116,5 Hz). Vrai.

D. fa2(174,6 Hz).

233,1 / 2 ~ 116,5 Hz.

Question 19.

Au dessus de la note fa4(698,5 Hz) parmi les notes suivantes, avec une incertitude inférieure à 2 %, le clairon peut sortir qu'une et une seule note :

A. sol4 (784 Hz).

B. la4(880 Hz).

C. si4(987,8 Hz).

D. do5(1046,6 Hz). Vrai.

698,5 / 116,5 ~ 6 ; 116,5 x7 ~815 Hz ; 116,5 x8 ~932 Hz ; 116,5 x9 ~1048 Hz ;

Question 20.

Un clairon en ut est un clairon pour lequel les 5 notes utilisées pour les sonneries sont : do3(261,6 Hz ),sol3 (392 Hz), do4(523,3 Hz), mi4(659,3 Hz), sol4(784 Hz). par rapport à un clairon en si b, la longueur d'un clairon en ut est :

A. 28,5 /233,1 ~12 % plus courte.

B. 28,5 /261,6 ~11 % plus courte. Vrai.

C. 28,5 /261,6 ~11 % plus longue.

D. 28,5 /233,1 ~12 % plus longue.

Longueur d'un clairon en si b : 340 / 233 ~1,458 m.

Longueur d'un clairon en ut : 340 / 261,6 ~1,30 m.

(1,458 -1,3) / 1,458 ~0,11 ( 11 %).

Question 21.

A

10 m de distance, le niveau d'intensité sonore créé par un clairon est

de 110 dB. Avec deux clairons, dans les mêmes conditions, on atteint :

A. 110 dB ; B. 113 dB vrai ; C. 140 dB ; D. 220 dB.

L'intenité sonore double et le niveau d'intensité sonore augmente de 10 log 2 ~ 3 dB.

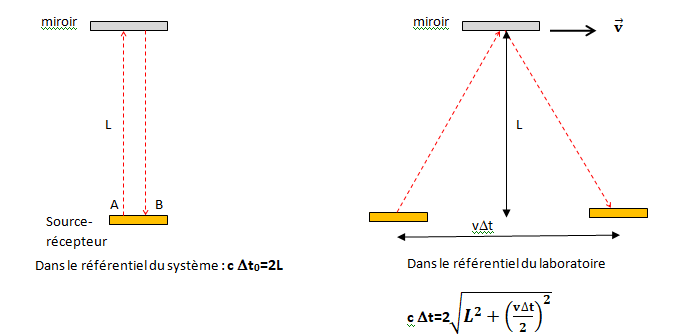

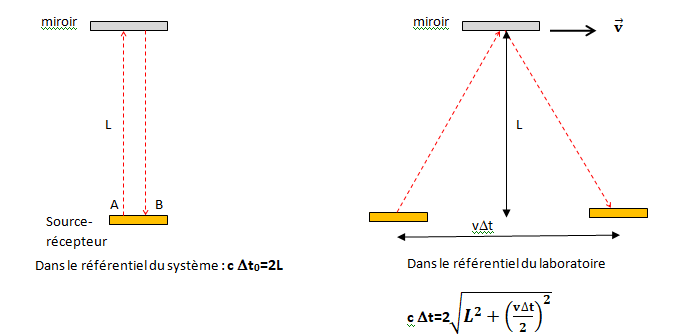

Partie 2. Etude d'une horloge de lumière.

On

utilise la réflexion d'une impulsion lumineuse sur un miroir,

l'ensemble miroir-source-récepteur étant mobile à la vitesse v

constante par rapport à un référentiel galiléen. On regarde

l'expérience du point de vue d'un observateur lié à l'ensemble

miroir-source-récepteur et du point de vue d'un observateur du

laboratoire.

Question 22.

Dans le référentiel lié au laboratoire, lors d'un aller et retour entre les deux miroirs, un photon parcourt une distance c Dt.

E. Aucune des affirmations proposées.

Question 23.

La vitesse du photon dans le référentiel lié au laboratoire est c.

Question 24.

La durée propre de l'aller-retour du photon est 2L / c

Réponse A.

Question 25.

Dt0 et Dt vérifient : Dt = Dt0 / (1-v2 / c2)½ soit (c2-v2)Dt2 =c2Dt02.

Réponse C.

Question 26.

h étant la constante de Planck, si on note m la masse du vaisseau

qpatial et si on considère que v << c, ce vaisseau est associé

dans la théorie de la dualité onde-corpuscule à une onde de fréquence :

A. mvc / h ; B. hc / (mv) ; C. mc2 / h ; D. mv2 /(2h).

mv = h / l ; l = v / f ; f =mv2 / h.

E. Aucune des affirmations proposées.

.

|

...

|

....

|

Partie 3. Numérisation d'un signal sonore.

On souhaite numériser un signal sonore d'une durée Dt

= 4,0 s à l'aide d'un microphone relié à un CAN travaillant sur 12 bits

entre -8,188 V et 8,192 V avec une fréquence d'échantillonnage f = 50,0

kHz.

Question 27.

Le pas de quantification du CAN est compris entre :

A. 1 mV et 3 mV ; B. 3 mV et 10 mV vrai; C. 10 mV et 30 mV ; D. 30 mV et 100 mV.

212 = 4096 niveaux de quantification.

8,19 -(-8,188) =16,378 V.

16,378 / 4096 ~0,004 V ou 4 mV.

Question 28.

Le nombre d'échantillons mesurés par le CAN est compris entre :

A. 3000 et 4000 ; B. 10 000 et 30 000. C. 30 000 et 100 000. D. 100 000 et 300 000. Vrai.

Nombre d'échantillons mesurés en 4 s : fréquence d'échantillonnage fois durée (s) =50 103x 4 = 2 105 .

Question 29.

En absence de compression des données, la taille du signal sonore numérisé est comprise entre :

A. 200 et 600 ko vrai ; B. 600 ko et 2 Mo. C. 2 Mo à 6 Mo. D. 6 Mo à 20 Mo.

12 bits = 1,5 octets ;

Taille = fréquence d'échantillonnage x nombre d'octets x durée (s)

=50 103 x1,5 x4 =3,0 105 octets =300 ko = 0,30 Mo.

Question 30.

Sur un support optique de 700 Mo, on peut stocker un nombre de signaux sonores numérisés de cette manière comprise entre :

A. 30 et 100 vrai ; B. 100 et 300. C. 300 et 1000. D. 1 000 et 3 000 vrai.

700 / 0,30 ~ 2,3 103.

|

|

|

|