Physique,

le trombone, tir à l'arc,

concours TSEEAC technicien supérieur de l'aviation 2020.

En

poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation

de Cookies vous proposant des publicités adaptées à vos centres

d’intérêts.

|

.

.

|

..

..

......

...

|

Partie 1.

Ondes.

Le

trombone est un instrument à vent, à tube cylindrique, caractérisé par

l'emploi de la coulisse. Le trombone ténor est construit en lui donnant

pour son fondamental le si bémol de 116,5 vibrations simples et pour

longueur 2,918 m.

La longueur totale de l'instrument varie entre 2,618 m et 4,126 m.

Soit L la longueur du tube et l

la longueur d'onde d'une note émise : L = p l /2 avec p un entier

naturel.

La note la plus grave est un mi0 ( fréquence f = 41,2 Hz).

Question 16.

La célérité du son dans l'air, dans les conditions normales

d'utilisation d'un trombone est comprise entre

A. 150 et 190

m /s.

B. 320

et 360 m /s. Vrai.

C. 700 et 740 m /s

D. 2,8 108 et 3,2 108 m/s.

l = c

/ f ; c = l f =2

L f = 2 x4,126 x41,2 ~340 m /s.

Question 17.

La longueur du trombone est définie à partir d'un son fondamental, le

si bémol de 116,5 vibrations simples. Si on note l la longueur d'onde de ce

son, la longueur du trombone est égale à :

A : l /2 vrai ; B. l ; C. 1,5 l ; D. 2l.

L = p l /2 avec p = 1 ; L = l

/2.

Question 18.

Une seule des notes suivantes ne peut pas être

émise par ce trombone.

A. sol0

(49 Hz ) ; B. ré1(73,4

Hz) vrai ; C. sol1(98 Hz) ; D. ré2(146,8 Hz).

sol0 : l

=340 / 49 ~7 ; L = 3,5 p soit 3,5 m pour p = 1. La note est

émise, 3,5 m étant compris entre 2,618

m et 4,126 m.

ré1 : l =340 / 73,4 ~4,6 ; l

= 2,3 p soit 2,3 ou 4,6 m. La note n'est pas émise.

sol1

: l =340 / 98

~3,5 ; L = 1,7 p soit 3,5 m pour p = 2. La note est émise.

rél2

: l =340 /146,8

~2,3 ; L = 1,15 p soit 3,45 m pour p = 3. La note est émise.

Question 19.

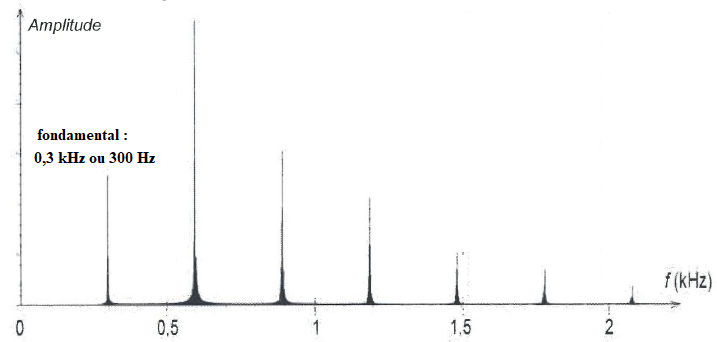

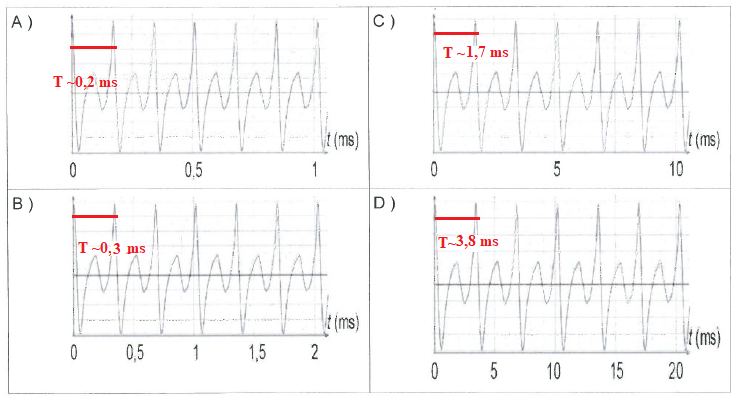

On considère le spectre d'un son émis par le trombone.

T ~ 1 /0,3 ~3,3 ms.

Parmi les signaux suivants, ce spectre

correspond à :

Réponse D.

Question 20.

Ce

son correspond à la note ( une seule réponse exacte ).

A. ré1

(73,4 Hz ) ; B. ré2(146,8

Hz ; C. ré3(293,7 Hz) vrai ; D. ré4(587,3 Hz).

Question 21.

Les 7 notes les plus graves qu'un trombone alto paut sortir vont du la0

(55 Hz) au mi b1(77,8 Hz ). Par rapport au trombone ténor,

la longueur de cet instrument est donc :

A. 19,5 / 58,3 ~ 33 % plus courte. Vrai.

B. 19,5 / 77,8 ~ 25 % plus

courte.

C. 19,5

/ 77,8 ~ 25 % plus longue.

D. 19,5 / 58,3 ~ 33 % plus

longue.

Longueur d'onde correspondant à 77,8 Hz : 340 / 77,8 ; longueur du

trombone ténor 340 / (77,8 x2).

Longueur

d'onde correspondant à 116,5 Hz : 340 / 116,5 ; longueur du trombone

alto 340 / (116,5 x2).

Rapport des longueurs : 77,8 / 116,5 ~0,67 (67 %).

Le tronbone alto est plus petit que le ténor.

Par

rapport au trombone ténor, la longueur de cet instrument est donc 1-67

= 33 % plus courte.

Question 22.

A

20 m de distance, le niveau d'intensité sonore créé par un trombone est

de 90 dB. Avec trois trombones dans les mêmes conditions, on atteint un

niveau d'intensité sonore

A. entre 90 et 100

dB. Vrai.

B. entre 100 dB et

200 dB.

C. entre 200 et 300

dB.

D. entre 300 et 400

dB.

L'intensité sonore triple et le niveau d'intensité sonore augmente de

10 log 3 ~ 4,8 dB.

|

...

|

....

|

Partie II. Dynamique newtonienne. Tir à l'arc.

Surr les cibles de tir à l'arc se trouve un disque central de 10 cm de

diamètre. A 70 m, l'archer voit sous un angle de moins d'un dixième de

degré, et doit ajuster la position de la corde et de ses mains au

millimètre près. La résistance de l'air a peu d'effet. La trajectoire

est de forme parabolique.

La flèche est assimilée à un point matériel de masse m.

Le champ de pesanteur g est

parallèle à l'axe (Oz). On prendra g = 9,8 m.s-2.

Question 23.

L'équation horaire de la trajectoire de la flèche est :

La flèche n'est soumise qu'à son poids. Ecrire

la seconde loi de Newton dans le repère proposé.

La vitesse est une primitive de

l'accélération et la vitesse initiale a pour coordonnées ( v0

cos a ; v0 sin a).

vx = v0 cos a ; vz = -gt + v0 sin a.

La position est une primitive de la vitesse et la position initiale est

l'origine du repère.

x =v0

cos a t (1) ; z = -½gt2+v0 sin a t.(2)

Réponse B.

Question 24. L'équation de la

trajectoire de la flèche est alors :

Réponse C.

Question 25.

Soit h la hauteur du point A. Si on prend une énergie potentielle de

pesanteur nulle au point O, l'énergie mécanique de la flèche est :

A. est

constante et égale à -mgh.

B. est constante et

égale à mgh..

C. est constante et

égale à ½mv02.Vrai.

D. Diminue tout au

long du mouvement.

Seul le poids agit sur la flèche ( chute libre) ; l'énergie mécanique

est constante, égale à sa valeur initiale ½mv02..

.

Question 26.

La hauteur maximale atteinte par la flèche est :

A cette hauteur maximale, la composante verticale de la vitesse est

nulle.

vz = -gt + v0 sin a = 0 ; t =v0 sin a / g.

Repport dans z = -½gt2+v0 sin a t :

h = -½g(v0

sin a / g )2 +(v0 sin a)2 /g = (v0 sin a)2 /(2g).

Question 27.

Dans le cas où la flèche atteint le centre de la cible, la durée de vol

de la flèche vérifie :

A. h = v0

t ;

B. h = v0

cos a t ;

C. h = v0 sin a t ; vrai

D. h = ½gt2.

x =v0 cos a t =h / tan a ; t = h / (v0

sin a).

Question 28.

Si on note D la distance entre O et le centre de la cible, la flèche

atteindra C pourvu que :

z = -½gt2+v0 sin a t = 0 soit -½gt+v0 sin a = 0 ;

t =2v0 sin a / g.

De plus D

=v0

cos a =2v02 sin a cos a/ g = v02 sin (2a )/ g.

Réponse B.

Partie III. relativité

restreinte.

Question 29.

dans un référentiel terrestre, un électron animé d'un mouvement

rectiligne et uniforme parcourt une distance de 10,0 m en 100 ns.

la vitesse de l'électron dans le référentiel terrestre est :

10,0 / (100 10-9) =1,0 108 m /s.

Réponse C.

Question 30.

Dans un réfrentiel lié à l'électron, la durée de parcours est :

v / c =1,0 108 / (3 108)=1 /3.

(v/c)2 =1 / 9 ; 1-(v/c)2 =8 / 9 ; (1-(v/c)2)½

=8½ / 3 ~0,94 ; g

= 1 /0,94 ~1,06

Durée de parcours dans un référentiel lié à l'électron : 100 /1,06 ~94

ns.

Réponse B.

|

|