Les acides α-aminés, de formule

générale R − CH(NH

2) − COOH, sont les constituants des

protéines,

macromolécules naturelles aux fonctions biologiques multiples. Le plus

simple d’entre eux est la glycine

H

2N − CH

2 − COOH. Dans cette partie, nous allons

nous intéresser à ses propriétés. C’est un solide incolore,

soluble dans l’eau.

Q1. Nommer les

fonctions chimiques présentes dans les acides aminés. Donner le nom de

la glycine en

nomenclature IUPAC.

Fonction amine et fonction acide carboxylique.

Acide 2-aminoéthanoïque.

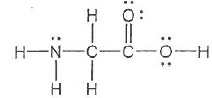

Q2. Donner la

configuration électronique des atomes constituant la glycine. En

déduire le schéma de Lewis

de celle-ci.

C : 1s

2 2s

2 2p

2 ;

N : 1s2 2s2 2p3 ; O : 1s2 2s2 2p4

.

Q3.

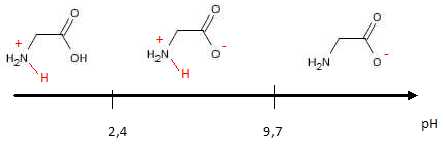

Q3. La glycine présente des propriétés acido-basiques auxquelles

on peut associer deux grandeurs notées pKa1 et pKa2.

a) Donner la définition de la grandeur Ka et de la grandeur pKa associée pour un couple acide/base

de Brønsted.

AH aq + H

2O (l) = A

-aq + H

3O

+aq.

Constante d'acidité Ka = [

A-aq] [H3O+aq ] / [AH aq ]

pKa = - log(Ka).

b) En analysant les valeurs pKa1=2,4 et pKa2 =9,6 de la

glycine, montrer que la forme moléculaire

H

2N − CH

2 − COOH est ultra-minoritaire dans l’eau devant la forme

zwitterionique.

c) Établir un diagramme de prédominance de la glycine en précisant les

représentations moléculaires

des espèces majoritaires dans chaque domaine.

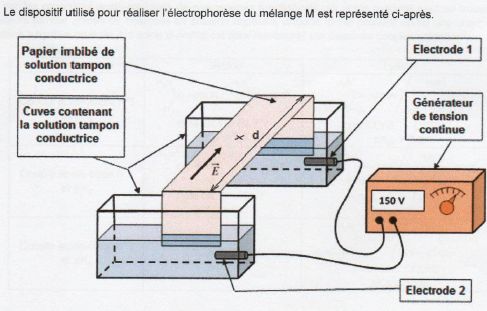

On s’intéresse à présent à l'électrophorèse, technique

chromatographique mettant en jeu la migration

de particules chargées sous l'action d'un champ électrique. Elle permet

de séparer et d’analyser un mélange

de plusieurs acides aminés.

L'échantillon à analyser (contenant le mélange d’acides aminés) est

déposé au centre d'un support solide

conducteur soumis à un champ électrique entre ses deux extrémités.

On appelle pH isoélectrique d'une espèce chimique, noté pI, le pH pour lequel cette espèce ne migre pas

dans un champ électrique. On peut prévoir la valeur du pI en calculant le pH pour lequel la charge nette de

l’espèce étudiée est nulle, à partir des valeurs pKa associées aux propriétés acido-basiques des différents

groupements ionisables de la molécule.

Q4. Démontrer que le pI isoélectrique de la glycine est égal à pI = (pKa1 + pKa2) ⁄ 2.

Fractions molaires des différentes espèces :

x(AH

2+) =

[AH2+ ]éq / Ctot ; x(AH) = [AH ]éq / Ctot ; x(A-) = [A- ]éq / Ctot ;

charge moyenne : 1. [AH2+ ]éq +0. [AH ]éq -1 [A- ]éq .

A pI la charge est nulle : [AH2+ ]éq = [A- ]éq .

Ka1 = [ AH] [H3O+ ] / [AH2+ ].

Ka2 = [A- ] [H3O+ ] / [AH ].

[AH2+ ] = [ AH] [H3O+aq ] / Ka1.

[A- ] =Ka2 [AH ] / [H3O+ ].

[ AH] [H3O+ ]2 = Ka2 Ka1[AH ].

[H3O+ ]2 = Ka2 Ka1.

2 log[H3O+ ] = log (Ka1) +log(Ka2)

pI = (pKa1 + pKa2) ⁄ 2 = (2,4 +9,6) / 2 = 6.

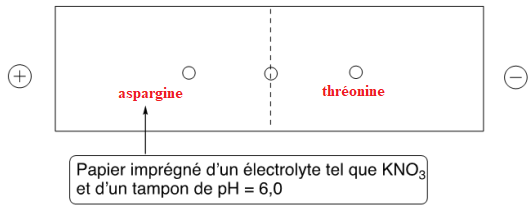

Un mélange de trois acides aminés : glycine, asparagine et thréonine est déposé sur la ligne

centrale. Résultat de la séparation par électrophorèse d’un mélange de glycine, asparagine et thréonine.

Q5.

Q5. Détailler la démarche permettant d’identifier les trois acides aminés sur le résultat de l’électrophorèse,

puis positionner qualitativement les trois acides aminés à la fin de l’expérience.

Aspargine : pKa1 = 2;2 ; pKa2 = 8,7. pI = 5,45

A pH = 6, la charge globale est négative.

Thréonine : pKa1 = 2,6 ; pKa2 = 10,4. pI = 6,5.

A pH = 6, la charge globale est positive.