Chimie,

concours

adjoint technique principal Versailles

2021.

En

poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation

de Cookies vous proposant des publicités adaptées à vos centres

d’intérêts.

.

| . |

.

.

|

|

.

.

|

..

..

......

...

|

Chimie.

L’éosine est un colorant rouge solide de masse molaire M = 691,9 g.mol-1.

Un professeur prépare une activité expérimentale sur la décoloration de

l’éosine par l’eau de Javel et envisage un suivi de cette cinétique par

spectrophotométrie.

Q1 - La

concentration en masse de la solution aqueuse de colorant à utiliser

par les élèves est 2,8.10-3 g.L-1. Calculer la

masse d’éosine nécessaire à la préparation d’un litre de cette solution

par dissolution.

m = 2,8 10-3 g = 2,8 mg.

Q2 - Le laboratoire

dispose de balances de pesée, dont les précisions vont de 0,1 g près à

0,001 g près. Expliquer pourquoi la solution demandée ne peut pas être

préparée par une unique dissolution.

La balance la plus précise est à 1 mg près, donc impossible de peser

avec précision 2,8 mg.

Q3 - Une stratégie

de préparation d’un litre de solution aqueuse d’éosine à 2,8.10-3

g.L-1 consiste en une dissolution suivie d’une dilution.

Lister précisément le matériel nécessaire à l’ensemble de cette

préparation.

Balance de précision + coupelle + spatule.

Becher, fioles jaugées, pipette jaugée.

Q4 - La séance

d’activité expérimentale est programmée pour 3 groupes de spécialité de

terminale composés chacun de 20 élèves regroupés en binômes. Le

professeur a indiqué une quantité nécessaire et suffisante de 50 mL de

solution d’éosine par paillasse. Déterminer si la préparation d’un

litre de solution est suffisante pour l’ensemble des terminales du

lycée.

60 élèves soit 30 binômes soit 30 x50 = 1500 mL = 1,5 L. ( donc 1 L est

insuffisant).

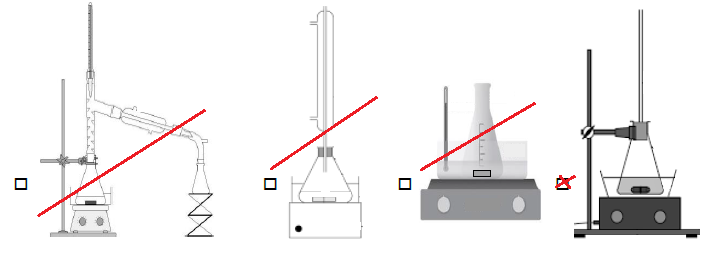

Q5 - Parmi les

appareils représentés ci-dessous, choisir celui correspondant à un

spectrophotomètre.

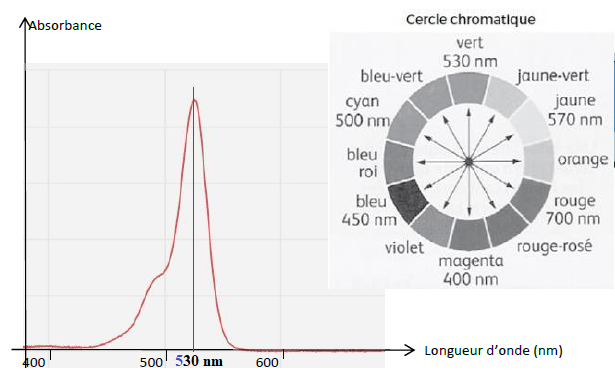

Q6 - Déterminer en

justifiant la couleur de la solution préparée.

Le maximum d'absorption se situe vers 530 nm ( vert). La solution est

magenta, couleur complémentaire du vert.

Q7 - Préciser le

solvant à prévoir pour faire le blanc de l’appareil et justifier le

fait que des cuves en plastique soient adaptées pour la séance.

Solution aqueuse d'éosine :

le solvant est l'eau pour faire le blanc.

La gamme de transmission des cuves en plastique s'étend de 380 à 780 nm

( spectre visible).

Q8 - Indiquer dans

quel cas il est préconisé d’utiliser des cuves en verre.

Verre optique : plage de transmission 340 à2500 nm.

Quartz IR : plage de transmission 220 à 3500 nm. C'est un bon choix

pour les mesures UV VIS.

L’eau de Javel est une solution aqueuse incolore d’hypochlorite de

sodium (Na+(aq), CℓO-(aq)) et de chlorure de

sodium (Na+(aq), Cℓ-(aq)). Un berlingot

commercial étiqueté à 4,8 % de chlore actif correspond à une solution

de concentration en hypochlorite [CℓO-]0 = 0,72

mol.L-1. La concentration de la solution à préparer pour les

élèves est de 0,48 mol.L-1.

Q9 - Indiquer la

position de la colonne de l’élément chimique chlore Cℓ dans la

classification périodique.

Colonne des halogènes ( numéro 17 ).

Q10 - Calculer le

facteur de dilution à appliquer pour la préparation de la solution

d’eau de Javel à partir du berlingot commercial.

0,72 / 0,48 =1,5.

Au laboratoire, vous retrouvez un flacon noté « eau de Javel diluée »

sans autre précision, et vous souhaitez déterminer sa concentration par

titrage pour savoir s’il est possible de l’utiliser. Cela se fait en

deux étapes :

Etape 1 : réaction

avec les ions iodures

Les ions hypochlorite ClO-(aq) oxydent les ions iodures I-(aq) en

milieu faiblement acide. Les ions I-(aq) sont ajoutés en excès pour que

tous les ions ClO-(aq) réagissent.

ClO-(aq) + 2 H+(aq) + 2 I-(aq) = Cl-(aq)

+ I2(aq) + H2O (1)

Etape 2 : réaction

de titrage du diiode obtenu

Le diiode I2(aq) formé est titré par les ions thiosulfate S2O32-(aq).

I2(aq) + 2 S2O32-(aq) =2 I-(aq)

+ S4O62-(aq) (2)

Q11 - Ecrire tous

les couples d’oxydo-réduction mis en jeu dans les réactions (1) et (2)

en précisant le rôle (oxydant ou réducteur) des espèces réactives

utilisées.

Etape 1 : oxydant ClO-(aq) / Cl-(aq) et

réducteur I-(aq) / I2(aq).

Etape 2 : S4O62-(aq) / S2O32-(aq)

réducteur et I-(aq) / I2(aq) oxydant.

Lors de l’étape (2), la

solution titrante de thiosulfate de sodium (2 Na+(aq) ; S2O32-(aq))

utilisée a pour concentration C2 = 0,200 mol.L-1.

Juste avant l’équivalence, le mélange devient jaune clair, et on y

ajoute quelques gouttes d’une solution d’empois d’amidon. Le volume

relevé à l'équivalence est VE = 14,4 mL.

Q12 - Légender le

schéma de ce titrage.

Q13 - Indiquer le

rôle de l’empois d’amidon.

Indicateur coloré de fin de réaction.

En

présence de diiode , l'empois d'amidon forme un complexe de couleur

violet foncé ( couleur de la solution avant l'équivalence) ; après

l'équivalence, toutes les espèces sont incolores.

Q14 - Sachant que

la relation à l’équivalence entre les quantités de matière des réactifs

mis en jeu s’écrit n(S2O32-(aq)) = 2 n(I2(aq)),

déterminer la quantité initiale de diiode de l’étape 2.

n(I2(aq)) = ½ VE C2 =

0,5 x14,4 x0,200 =1,44 mmol.

Q15 - En déduire la quantité n(CℓO-)

d’ions hypochlorite dans le volume V1 = 20,0 mL prélevé de

la solution d’eau de Javel, puis la concentration [CℓO- ]1

de la solution du flacon trouvé au laboratoire. Conclure si elle peut

être utilisée pour la préparation de l’activité expérimentale.

n(CℓO-)=n(I2(aq))

=1,44 mmol dans 20,0 mL soit 1,44 / 20,0 =0,072 mol / L, inutilisable,

trop diluée.

Q16 - Plusieurs

panneaux de signalétique liés à la sécurité sont présents dans la salle

de travaux pratiques. En choisir deux indiquant la présence d’un

dispositif pouvant être utilisé suite à une projection accidentelle

d’eau de Javel dans les yeux d’un élève.

Q17 - Donner la

signification du sigle FDS.

Fiche de données et de sécurité.

Q18 - Expliquer la

signification des pictogrammes de danger indiqués.

Q19 - Indiquer la

formule chimique et le nom exact du gaz toxique dégagé par réaction

entre un acide et l’eau de Javel.

Dichlore Cl2.

Q20 - Parmi les

bidons de récupération suivants disponibles au laboratoire, choisir

celui dans lequel verser les déchets d’eau de Javel :

Solutions basiques.

|

...

|

....

|

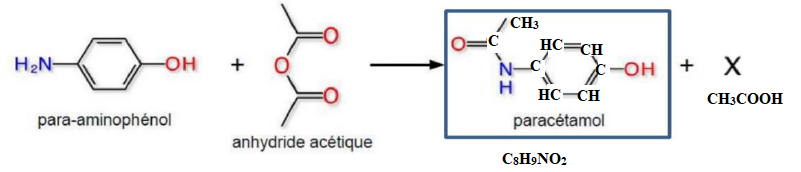

B - Synthèse du paracétamol.

Un professeur prépare une activité expérimentale de synthèse du

paracétamol et fournit à l’agent de laboratoire une fiche de

préparation dont un extrait est reproduit ci-après :

Etapes du protocole de

synthèse :

Dans un erlenmeyer placer le para-aminophénol, l’eau distillée, le

solvant de synthèse et un barreau aimanté. Adapter un réfrigérant à air

et chauffer au bain-marie. Laisser refroidir. Ajouter l’anhydride

acétique et remettre au bain-marie.

Laisser refroidir à l’air puis dans un bain d’eau glacée. Filtrer

sous vide le solide obtenu. Mettre à l’étuve.

Déterminer la température de fusion du solide obtenu. Effectuer

une chromatographie sur couche mince avec 3 dépôts : para-aminophénol,

solide obtenu, paracétamol commercial, tous dissous dans l’éthanol.

Procéder à la recristallisation dans l’eau du solide obtenu. Filtrer

sous vide. Mettre à l’étuve.

Q21 - Donner la

formule semi-développée puis la formule brute de la molécule de

paracétamol synthétisée lors de cette expérience.

Q22 - Déterminer la

formule brute du produit secondaire X formé pendant cette synthèse.

Q23 - Parmi les

produits à mettre à disposition, choisir ceux devant être installés

sous la hotte aspirante de la salle.

Para-aminophénol et anhydride éthanoïque.

Q24 - Expliquer la

différence entre les phrases de type H ainsi que celles de type P.

Mentions de danger (H) et consignes de prudence (P)

Q25 - Proposer le

matériel à disposer à proximité du flacon d’anhydride éthanoïque dont

un volume de 2,5 mL doit être prélevé par les élèves.

Pipette jaugée et pipeteur.

Q26 - Le

prélèvement précédent peut aussi être réalisé par pesée. Calculer la

masse d’anhydride correspondante.

Densité d = 1,08 ; masse à peser : 1,08 x 2,5 =2,7 g.

Q27 - Parmi les

dispositifs suivants, choisir celui qui est décrit dans le protocole

pour chauffer le milieu réactionnel lors de la synthèse :

Q28 - Citer deux

intérêts d’un tel montage.

On accélère la réaction, la température est un facteur cinétique.

On évite les pertes de matière, les vapeurs se condensent dans le

réfrigérant et retombent dans le milieu réactionnel.

Q29 - Nommer le

matériel à installer pour l’étape de filtration sous vide.

Trompe à eau, cônes d'étanchéité, fiole à vide, entonnoir de Büchner,

tuyau à vide.

Q30 - Les élèves

utilisent l’étuve pour faire sécher leur solide récupéré après

filtration. Proposer une température adaptée de réglage de l’étuve.

Température inférieure à la température de fusion du paracétamol 169 °C

; par exemple 140 °C.

Q31 - Nommer

l’appareil représenté sur la photo ci-dessous.

Banc Kofler.

Q32 - Indiquer

comment étalonner cet appareil.

Utliser des solides étalons.

On déplace le chariot horizontalement jusqu'à ce que le curseur soit à

la frontière entre le solide et le liquide.

On déplace l'index mobile jusqu'à ce qu'il indique la température

de fusion de l'étalon.

Q33 - Pour la

préparation par les élèves des échantillons à déposer sur la plaque

CCM, le professeur a demandé à disposer de flacons compte-gouttes

d’éthanol. Lister les informations à indiquer sur l’étiquette de ces

petits flacons.

Para-aminophénol pur ; paracétamol pur ; produit de la synthèse.

Q34 - A la fin de

la séance les élèves mettent en oeuvre une recristallisation du

paracétamol solide synthéttisé. Donner le but et le principe de cette

technique expérimentale avant d’en décrire succinctement un protocole.

Permet de séparer l'aspirine des impuretés

en jouant sur la différence de solubilité du paracétamol et des

impuretés dan un solvant. On dissout l'ensemble à chaud dans le volume

miminum de solvant, puis on laisse refroidir.

Le paracétamol cristallise alors que les impuretés doivent rester dans

le solvant.

|

|