La

production d'électricité à partir des centrales thermiques à flamme est

le mode le plus répandu dans le monde et bénéficie des abondantes, mais

épuisables, ressources en charbon, pétrole et gaz de la planète.

Certains pays se lancent dans le développement de centrales

géothermiques, on veut ici comprendre ce choix.

Une

centrale géothermique produit de l’électricité, sans qu’il y ait de

combustion, grâce à la chaleur de la Terre qui transforme l'eau

contenue dans les nappes souterraines en vapeur. Le mouvement de la

vapeur d’eau sous pression permet de faire tourner une turbine

entrainant un alternateur, qui produit alors un courant alternatif.

Question 1.

Compléter le tableau suivant.

Nom

de la centrale

|

Source(s)

d'énetrgie utilisée

|

Source

d'énergie

renouvelable ou non ?

|

Dégage

ou ne dégage pas

de fumées lors de

son utilisation

|

Thermique

à flamme

|

gaz, pétrole, charbon

|

Non renouvelable

|

Dégage des fumées

|

Géothermique

|

eau chaude de la terre

|

Renouvelable

|

Ne dégage pas de fumées.

|

| .

. |

Question 2.

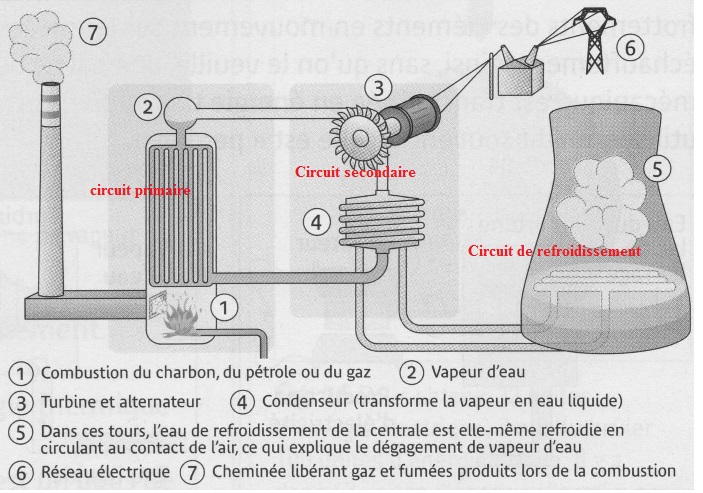

Il s’agit de repérer sur le dessin de la centrale thermique à

flamme les 3 circuits distincts A, B et C décrits ci-dessous :

A : circuit de refroidissement

B : circuit primaire ou lieu de transformation d’énergie chimique en

énergie thermique

C : circuit secondaire ou lieu de transformation de l’énergie mécanique

en énergie électrique

Pour répondre à la question 2, mettre A, B ou C à l’intérieur des

cercles grisés.