L’accès

à l’eau en Afrique occidentale est difficile car elle est en sous-sol

et l’énergie pour la puiser est peu disponible. L’étude porte sur les

solutions techniques qui permettent d’optimiser un système de captage

d’eau et sa distribution. L’eau est acheminée du puits à la surface par

l’intermédiaire d’une pompe immergée. Cette dernière est alimentée en

électricité par un panneau photovoltaïque. Celui-ci est fixé au sol

dans une zone bien exposée au soleil.

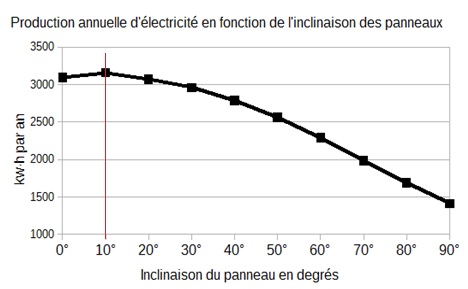

La quantité d’énergie électrique produite par un panneau photovoltaïque

varie essentiellement en fonction de deux paramètres :

- la luminosité ambiante au cours de la journée ;

- l’orientation du panneau par rapport au sol, qui se traduit par

l’angle d’inclinaison .

Des relevés de production électrique d’une installation de panneaux

photovoltaïques située à Abidjan en Côte d’Ivoire montrent l’influence

de ces deux paramètres . Cette installation a une surface de panneaux

de 15 m² orientés plein sud.

Question 1

Question 1.

Afin d’optimiser la production d’énergie électrique du panneau

photovoltaïque, déterminer graphiquement l’angle d’inclinaison du

panneau photovoltaïque permettant de produire une énergie électrique

maximale.

La courbe présente un maximum pour une inclinaison de 10°.

Question 2.

Les ingénieurs agronomes recommandent d’irriguer les cultures lorsque

le soleil est couché afin d’éviter une évaporation trop importante de

l’eau. Proposer une solution technique à ajouter au système qui permet

de stocker l’énergie électrique produite pendant la journée afin de

faire fonctionner la pompe pendant la nuit.

Socker l'énergie électrique produite le jour dans des batteries.